おはようございます。

「金澤ゆい」でございます。

本日は、大島エリア、深川エリアを中心に活動してまいりました。

朝晩は日に日に冷え込みが増してきて、私の防寒グッズも増えてまいりました。

上下白のスーツではなくなっても、気づいてくださる方も多く嬉しい限りです。

皆さまもお風邪など引かれませんように、温かい恰好でお出かけくださいませ。

*

さて、深川エリアにある「江東区芭蕉記念館」に行かれたことはございますか。

江戸時代の俳人、松尾芭蕉が暮らした深川芭蕉庵近くにある記念館です。

芭蕉は、ここ深川の地で「おくのほそ道」や「古池や蛙飛び込む水の音」など紀行文や名句をつくったと伝えられております。

*

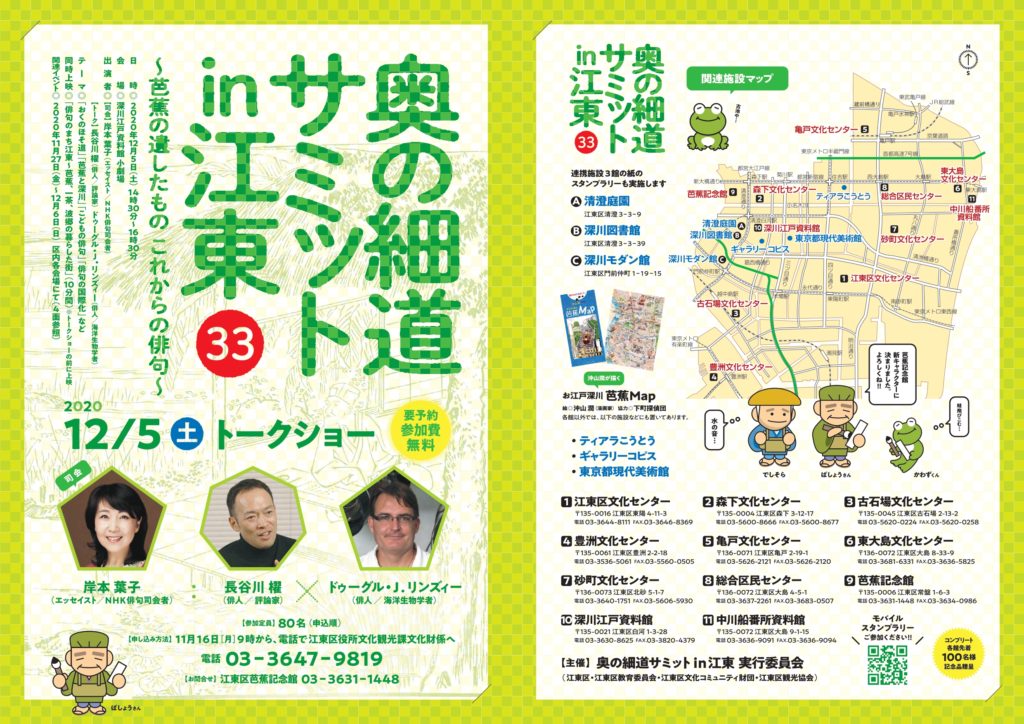

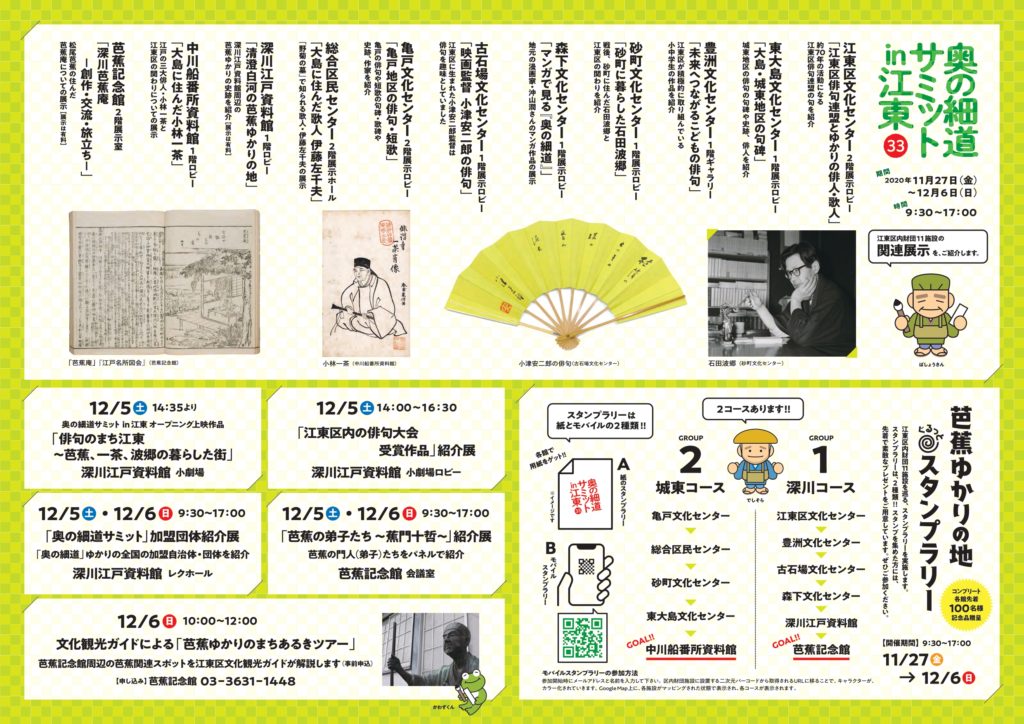

松尾芭蕉とゆかりの深い江東区で、21年ぶりに「奥の細道サミット」が開催されております。

トークショーや、芭蕉ゆかりの地を行くスタンプラリー、関連展示などたくさんの企画が用意されており、お子様から大人まで楽しめるのではないでしょうか。

*

私は、俳句を味わうことが好きです。

知識はあまり多くはないのですが、心情や、広がる風景、温度、音などを想像します。

つい忙しい日々に翻弄されがちですが、こういった時間は心安らぐ豊かな時間です。

新型コロナウイルスの感染拡大に留意しながら、300年の時を超えて、芭蕉の旅の世界を体感してみるのも良いかもしれません。

*

<奥の細道サミットin江東>

日程:12月5日(土)

関連イベント:11月27日(金)~12月6日(日)

会場:江東区芭蕉記念館、深川江戸資料館など