おはようございます。

「金澤ゆい」でございます。

本日は、大島エリアをメインに活動してまいりました。

この季節の雨の日は体が冷えますね。

あまりに着込みすぎて、体型の原型をとどめていないです。

*

さて連載ブログも今回が最終回となります。

前回の記事は、下記になります。

今回は、現状を理解した上で、私たちはどうすれば良いのか、お話させていただきます。

少しでも、みなさまの役に立つことを願って。

*

今、日本は転換期に来ております。

「終身雇用制という幻」「高齢化社会の限界」ということを多くの人が感じ始めています。

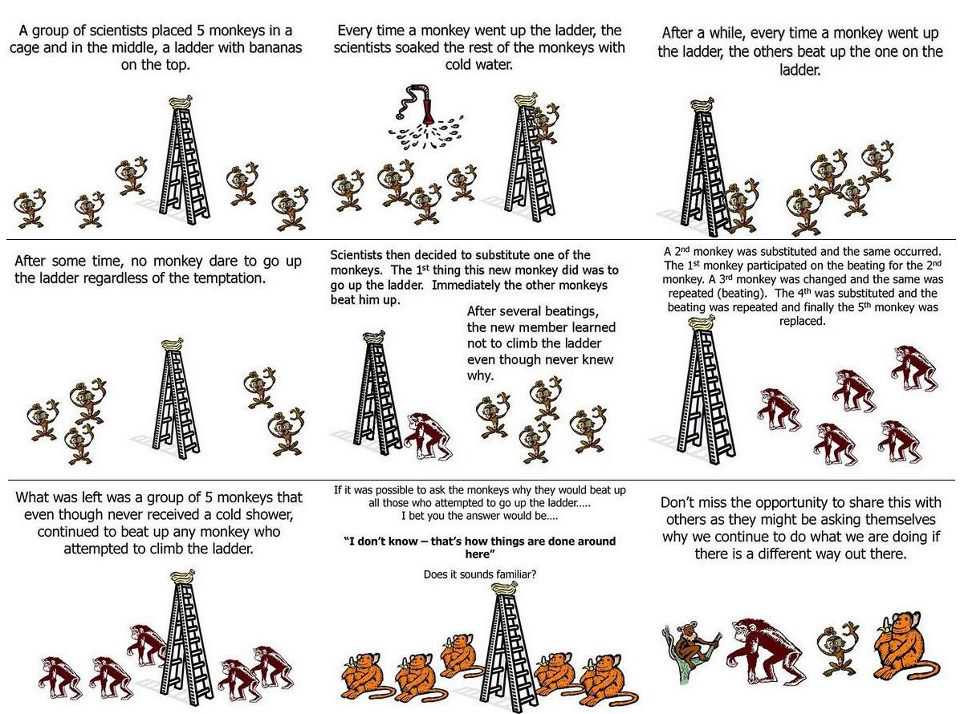

変化を起こそうとした時、そんなの甘いでしょ、ダメでしょ、と批判してくる人たち。

そのような人は、自分たちは何も起こしていないことが往々にしてございます。

疑問を抱きながら今の道を我慢して進むよりも、ちょっと目線を変えて、自分が楽しいと思える新しい道を選択したほうが、幸せではないでしょうか。

最初は勇気のいる行動かもしれませんが、自分に嘘をつきながら進み続けることは本当に後悔のない選択でしょうか。

積極的に「変化」を重ねて、最終的に自分が一番夢中になれるものを見つける。

これが言わば幸せの一歩ですし、これからの社会のスタンダードに変えていきたいと思っております。

変化をすることが目的ではございません。

「不満を持ちながらも、変化をせずに我慢し続ける人生。」

「どんどん変化を求めていって、自分で幸せを模索する人生。」

昔の封建的な社会と違い、今の社会は可能性に満ちた社会です。

そんな状況においても、本当に我慢は必要でしょうか。

会社や組織に馴染めないから、みんなと同じになるために自分の軸を曲げようとしていませんか。

自分をねじ曲げて生きていくのは辛くないですか。

自分を削って、自分をすり減らしていくだけの人生で良いですか。

*

とは言っても「現状維持バイアス」をどうやって振り払えば良いのか。

現状維持バイアスに限らず、あらゆる認知の歪みを対策する方法として「定量的なデータを参考にする」という方法があります。

また、第三者の意見を聞くのも手です。

できれば利害関係のない第三者が理想的です。

現状維持バイアスの本質的な心理は「未知のリスクを恐れる心理」です。

リスクを正確に認識しないまま感情によって判断するのではなく、そのリスクによってどのようなリターンが得られるのか、最悪の場合どのようなリスクが想定されるのか、しっかり課題を整理して判断をしましょう。

私たちは多くの場合、大きなリスクを避けているのではなく、大きさの分からないリスクを避けているのです。

しかし未来のことを予想するのには限界があります。

そこで最初から全て判断するのではなく、小さくチャレンジしてみてから、改めて判断するという方法もございます。

例えば、職場や学校でテレワークの導入を検討した時、一度もWEB会議を試していない状態で判断するのは難しいですよね。

そこで、まず重要度の低い会議で試てみてから判断するようにするだけで、現状維持バイアスの影響はかなり抑えられます。

まずは1回だけ、1日だけ、ミニマムにテスト的に試せることはないか、考えてみてください。

そうすると、難しいと思っていたことにも、道が開かれるはずです。