おはようございます。

「金澤ゆい」でございます。

本日は、門前仲町、砂町、湾岸エリアを中心に活動してまいりました。

今後、金澤ゆいの自己紹介ムービーを作成予定です。

乞うご期待ください。

*

皆さま、過去にこんなことを言われた、言ってしまったことはないでしょうか。

「学校には制服を着ていかなければならない。」

「子供の面倒は女性が見なければならない。」

「仕事はスーツを着ていかなければならない。」

ドキッとした方もいらっしゃるかもしれません。

では、なぜそのルールはあるのでしょうか。

何のために?

「ルールだから。」

そう答えていませんか。

今までこうだったから、ルールだから、という理由で社会の当たり前かのようになっている事が往々にしてございます。

では、なぜその”当たり前”が存在するのか、考えたことはありますか。

*

社会の当たり前、ルールの作られ方について、海外で話題になった話があります。

「5匹の猿の実験」の話です。

見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。

*

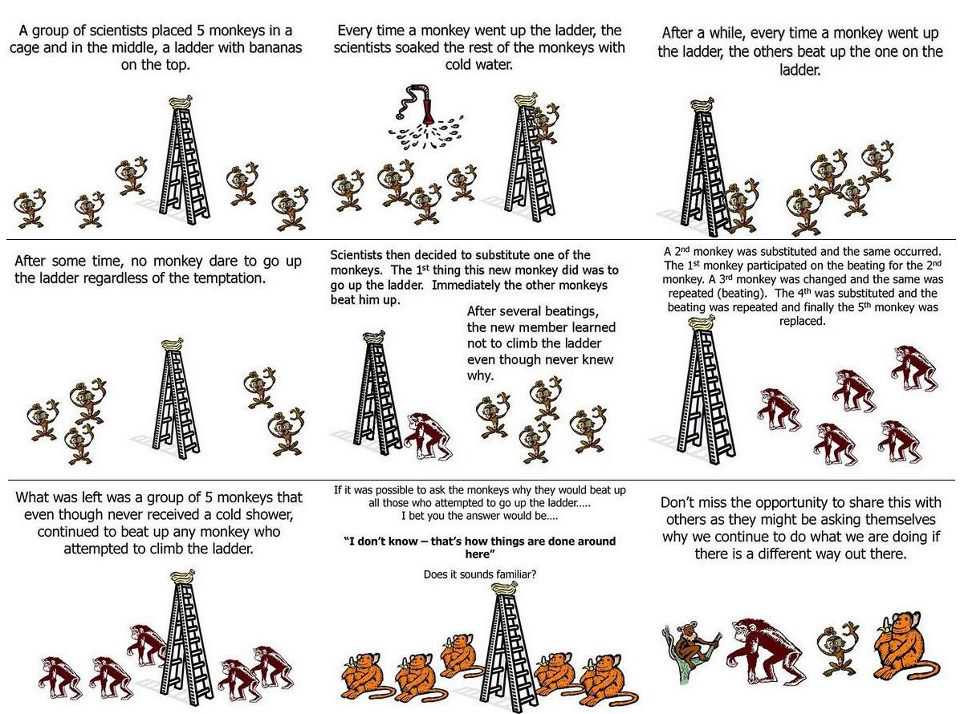

<The 5 Monkeys Experiment(5匹の猿の実験)>

まず始めに、部屋に5匹の猿を入れます。 部屋の中央にははしごが設置されており、登るとはしごの上のバナナを手に入れることが出来ます。 しかし、猿がはしごを登ると、登らなかった残りの猿に氷水が降り注ぐようになっています。 この状況で実験を開始しました。 しばらくすると、猿達は氷水をかけられたくないので、はしごを登る猿を攻撃するようになります。 すると、どの猿たちも段々とはしごを登ろうとしなくなりました。 そこで、元々いた5匹のうち1匹を新しい猿に置き換えます。 新しく来た猿は、はしごとバナナを発見します。 なぜ他の猿達がバナナを取りにいかないのか、と不思議に思いつつも、新参者の猿ははしごを登ろうとします。 すると、他の猿達はその新入りの猿を攻撃します。 新参者の猿はなんでボコボコにされたのか理解できませんが、攻撃されたくないので、早々にはしごを登ることを諦めます。 また同様に、もう1匹を新しい猿に置き換えます。 新参者の猿ははしごを登ろうとしてボコボコにされます。 以前ボコボコにされた新参者だった猿も、他の皆がやっているため、今回の猿をボコボコにする行為に加担します。 しかし、なんではしごに登ろうとする猿を攻撃しなくてはならないのか、全く理解していません。 このように、5匹の猿を1匹ずつ置き換えていき、5回目には元々いた猿は全員部屋からいなくなっています。 今、部屋に居る猿は氷水を浴びせられたことがありませんが、はしごに登ろうとする猿もいません。 全ての猿は、何故こんなことをしているか分からないまま、はしごに登ろうとする猿が現われるとボコボコにするのです。

*

合理的な理由があって作られたルールでも、時を経るにつれて「作られた理由」を知る人がいなくなり、やがて理由も分からず、ただルールだけが残り続けている現象を揶揄しております。

もしかしたら、もう必要ないかもしれないですし、時代に合っていないかもしれません。

仕事をしていて、学校に行っていて、疑問に思ったことはございませんか。

もしかしたら、その疑問を深堀りしていった先に、必要のないものだと気づくかもしれません。

気づいているのに、向き合うことを諦めているかもしれません。

もしそのルールがなかったら、他のことに時間を使えるかもしれないし、アップデートしてより効率化できるかもしれません。

ただ、そのルールを否定しても、そのルールはなくなりません。

ルールが無くなることの、メリット、デメリットを提示して、なくなった先にあるメリットが大きいことを提案すれば良いのです。

大阪の都構想も同じですね。

「当たり前」と思っている状況にメスを入れる。

*

「当たり前」だと思考停止することは停滞、そして気づいた頃には衰退に繋がります。

日々の生活や仕事の中で、

「それは何の為にあるのか。」

と疑問を持つことが大切です。

思考をやめて、疑問を持つことを止めたら、成長は止まります。

人間も、社会も。

ルールや常識は知らぬ間に、無意識で出来ていることが往々にしてあります。

だからこそ、その「無意識」に目を向けて見るのです。

難しかったら、まずは目の前にある、今の状況に「なぜ」を。

この思考法は、慣れるまで難しいですし、なかなか自分だけでは発見できない時があります。

そんな時は、自分と環境や経験が異なる人と話してみてください。

それだけでも、自分の当たり前が当たり前でないことに、気付けるかもしれません。

無意識に、会社の色に染まっていた、ということがあるのと似ています。

当たり前に疑問を持つと、新しい発見があります。

それは自分の成長に繋がりますし、結果的に社会の成長へ繋げていけると思います。

最近、私は新しい世界に入って、政治の世界では当たり前に存在していることが、当たり前ではないと思うことに多々直面いたします。

この気持ちを忘れずに、将来的には改革を進め、自分の後の世代に、当たり前だけど必要のないルールが引き継がれないようにしてまいります。