おはようございます。

「金澤ゆい」です。

本日は、亀戸、豊洲、有明、東雲、深川エリアにて活動してまいりました。

亀戸で仲の良い女性がいるのですが、女性の強さについても話しましたので、追って記事化できればと思います。

*

最近、駅頭での動画や写真を撮影し忘れます。

朝の駅頭動画ですが、いつも似たような感じになりますので、何かネタがあればお願いいたします。

それに合わせて動画撮影したいと思っています。

政治のこと、素朴な疑問、なんでもOKです。

*

明日からは世の中は4連休。

良い週末を!

おはようございます。

「金澤ゆい」です。

本日は、亀戸、豊洲、有明、東雲、深川エリアにて活動してまいりました。

亀戸で仲の良い女性がいるのですが、女性の強さについても話しましたので、追って記事化できればと思います。

*

最近、駅頭での動画や写真を撮影し忘れます。

朝の駅頭動画ですが、いつも似たような感じになりますので、何かネタがあればお願いいたします。

それに合わせて動画撮影したいと思っています。

政治のこと、素朴な疑問、なんでもOKです。

*

明日からは世の中は4連休。

良い週末を!

※グリコの掲載内容は、過去にWEBや、講演会などで話した内容のみ記載しております。

*

おはようございます。

「金澤ゆい」です。

今回は、グリコでポッキーのマーケティングを行なってた際の、私の代表企画と言える企画を紹介いたします。

ぱっと見、華やかに見える職業ですが、多くの調整や、コピー1つ決めるのにも100個以上のアイディアを出したり、一緒に仕事をしたい会社に飛び込み営業したり、しまいには段ボールのサイズを考えたり・・・

何屋さん?と思えるようなことを手広くやってきました。

ハッキリ言って、普通に仕事をしていても、普通の成果しか残せません。

誰よりも勉強して、誰よりも消費者に向き合い、企画に向き合う必要があります。

何個の企画がボツになったか分かりません。

たくさん、悔しい思いもしました。

でも、諦めないで何度も挑戦しました。

頑張った分、報われるかは分かりませんが、頑張らないと結果は残せないと思います。

目の前の現実に、不平不満を言うくらいなら、そのパワーを他へ向けてみてください。

やりたいことがあるのであれば、チャレンジしてみてください。

私はいつも、人生は1度きりと思って、チャレンジしています。

*

ポッキーチームに行ってから、数多くの企画を担当しましたが、その中でもお気に入りの企画を紹介します。

いずれ、どうやって考えたか、なども紹介したいとは思っています。

*

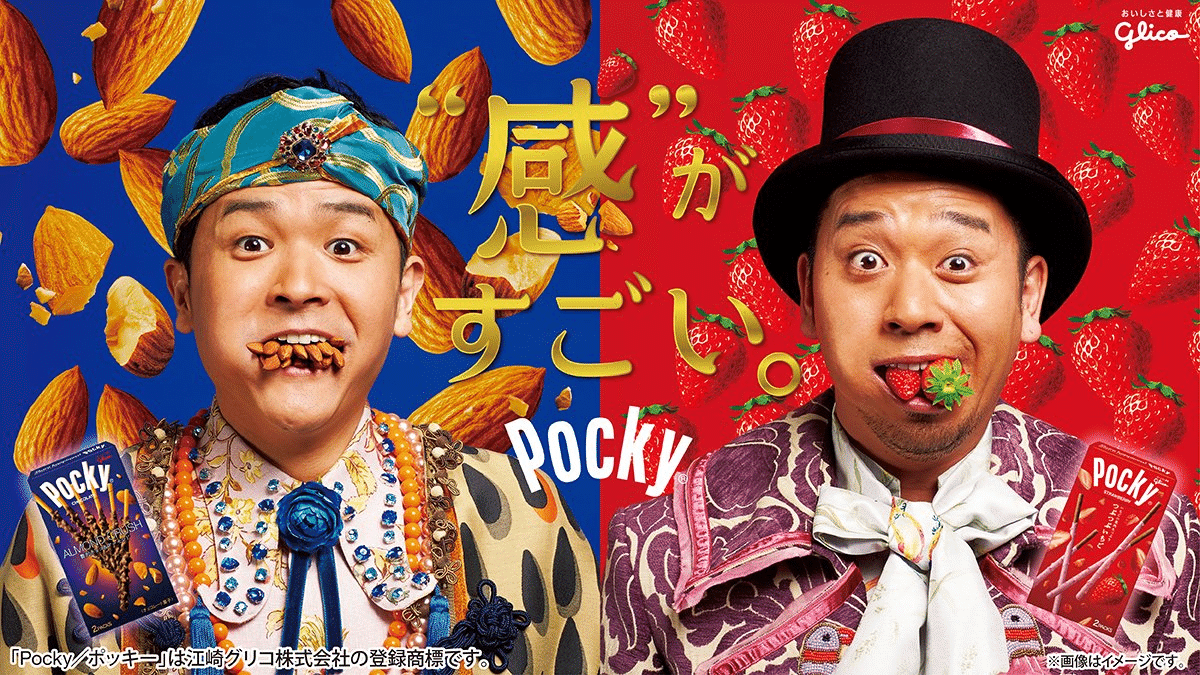

アーモンドクラッシュポッキー

&

つぶつぶいちごポッキー

発売から約30年。

私が大幅なリニューアルを担当しました。

下記の、新と旧を見てもらえれば分かるかと思います。

イメージカラーを変えたりするのは、

ユーザー離脱の危険があるので慎重になる案件です。

また、つぶつぶいちごポッキーに関しては、

味も大幅にアップデートしました。

調査もたくさんしましたし、保守的な方々とぶつかりもしました。

結果的には、大成功でした。

ロングセラーブランドは、ユーザーをどう離脱させずに、

ノンユーザーを取ってくるか、そのバランスが大切です。

新

旧

いちごの「つぶつぶ感」

アーモンドの「ぎっしり感」

がすごい。

と千鳥さんを起用した企画もしていました。

*

午後の紅茶とのコラボレーション

(現在は終売)

この企画は、約5年間続きました。

ロングセラーブランドだからこその悩みがあります。

ロングセラーブランドも、もっと面白くなる!

新しいコラボの形を追求した商品です。

このコラボの詳細については、下記の記事を読んでいただければと思います。

アドタイデイズのコラムです。

今すぐ使える手法や考え方を記載しております。

マーケティングをやっているかたには、ぜひご一読いただきたいです。

https://www.advertimes.com/20180806/article274727/embed/#?secret=nxjlTQt9uW

*

ちなみに、このコラボレーションに関しては、本を出版しております。

マーケティングの初心者や、何かやったるぞ!と思っている方、コラボレーションを今後検討している方、他社との企画の進め方など、多くのことを学べる1冊です。

*

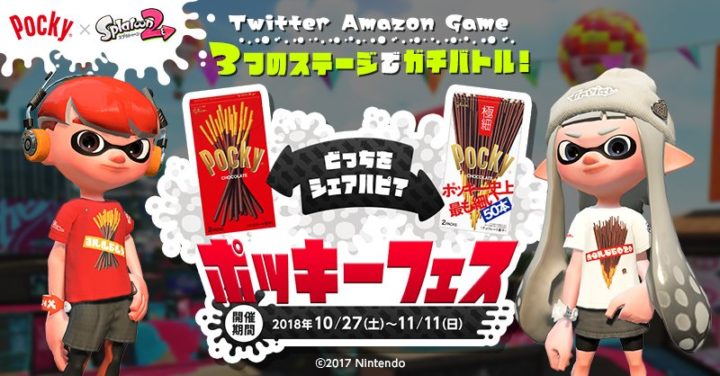

スプラトゥーン「ポッキーフェス」

リアル(お菓子)と、ゲーム(フェス)とTwitterを連携させた

大きなイベントでした。

11月11日の「ポッキー&プリッツの日」に合わせて実施。

任天堂さんと連携しながら、今までにないくらいの盛り上がりを狙いました。

私はゲームからもクリエイティブなアイディアをもらうことが多く、昔から任天堂さんのファンでもありました。

今後も一緒に企画をしたいと話していたので、いつかまたご一緒できたら面白いと思っております。

↓ポッキーフェスの公式サイト

メンバーで作ったHPの中でも、世界観を追求した自信作です。

https://cp.pocky.jp/splatoon2018/

*

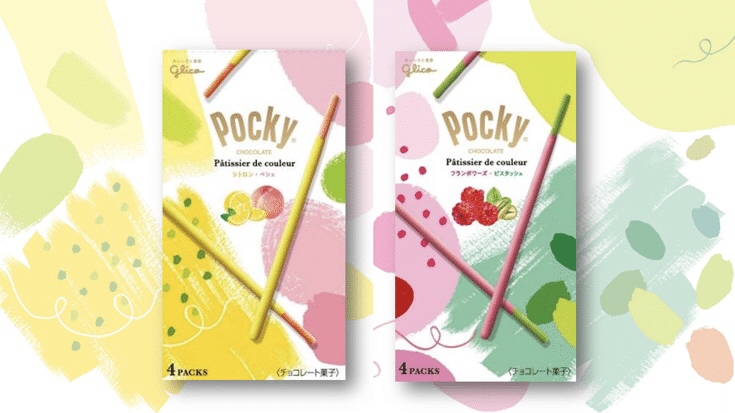

Pocky THE GIFT

(ギフトポッキー)

ポッキーブランドを使用して、初めて店舗を出した企画です。

これは本当に思い入れが深いです。

企画をしてアウトプットにいたるまで、約2年ほど費やしました。

関わった方々も、100名以上にのぼると思います。

その中で、たった1人のリーダーとして推し進めるのは、

とても大変でしたが、やりがいがありました。

今でも、一緒に企画してきたメンバーとは仲良しです。

たくさんぶつかり、喧嘩もして、

他社のプロジェクトメンバーとも熱いディスカッションして、

やっと世の中に出せた企画でした。

ポッキーは「Share happiness!」をうたっていますが、現在販売しているスーパーやコンビニ、それ以外の場所でも「Share happiness!」を届けられないかと考え始めたのが企画の始まりでした。

そこから紆余曲折して「プチギフト市場」に着目。

買う瞬間から、誰かにシェアする瞬間、食べる瞬間、全てがHappinessになってほしい、という思いを込めました。

パッケージは余計なものを省き、ポッキーのアイコンと、それぞれの特徴を連想させる色合いでシンプルにしました。

一瞬でポッキーと認識できるアイコンを生かしたデザインへ。

色彩心理学なども組み込みました。

話すと長くなってしまうので、以下のHPにて、商品への想いや、ラインナップや、ギフトのアイディアなどを載せております。

↓Pocky THE GIFT

https://cp.pocky.jp/gift/

*

いつも企画をする時「今日、誰かの笑顔が1つでも増えれば良い。未来の普通を創りたい。」と思って企画をしてきました。

その気持ちを忘れずに、今後も活動やビジネスに向き合っていきたいと思います。

※グリコの掲載内容は、過去にWEBや、講演会などで話した内容のみ記載しております。

*

おはようございます。

「金澤ゆい」です。

本日は、湾岸エリア、新大橋、古石場、森下、牡丹、亀戸などのエリアで活動してまいりました。

*

本日は連載企画の続きになります。

ポッキーのマーケティングをして、企画してきた内容の一例紹介です。

お菓子やアイス、日用品や化粧品、普段何気なく使っているものでも、実は多くの方が関わって発売されており、見えない背景ストーリーがたくさんございます。

ちょっとしたものでも、実は裏にストーリーがあるんだと思うと、なかなかに感慨深い気持ちになります。

*

ポッキーはシンプルな商品ですが、期間限定品も多いですし、キャンペーンなども多いです。

異動してきたばかりの頃は、期間限定品やキャンペーンなどで、ポッキーブランドの全体像を把握することを行いました。

そしてその後も、数多くの商品を企画いたしました。

多すぎるので、その一部を抜粋して紹介します。

本日は、少しマニアックな商品を紹介させていただきます。

※各商品に付随しているキャンペーンも企画しています。

*

<企画の一例>

(発売は順不同)

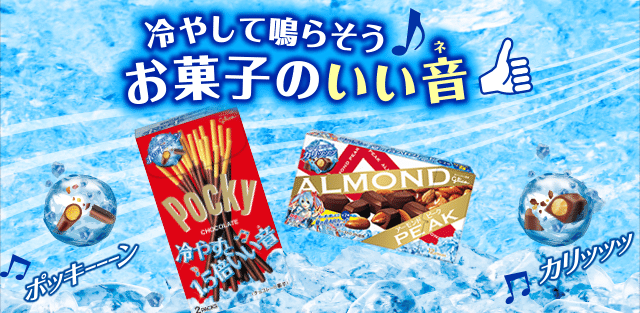

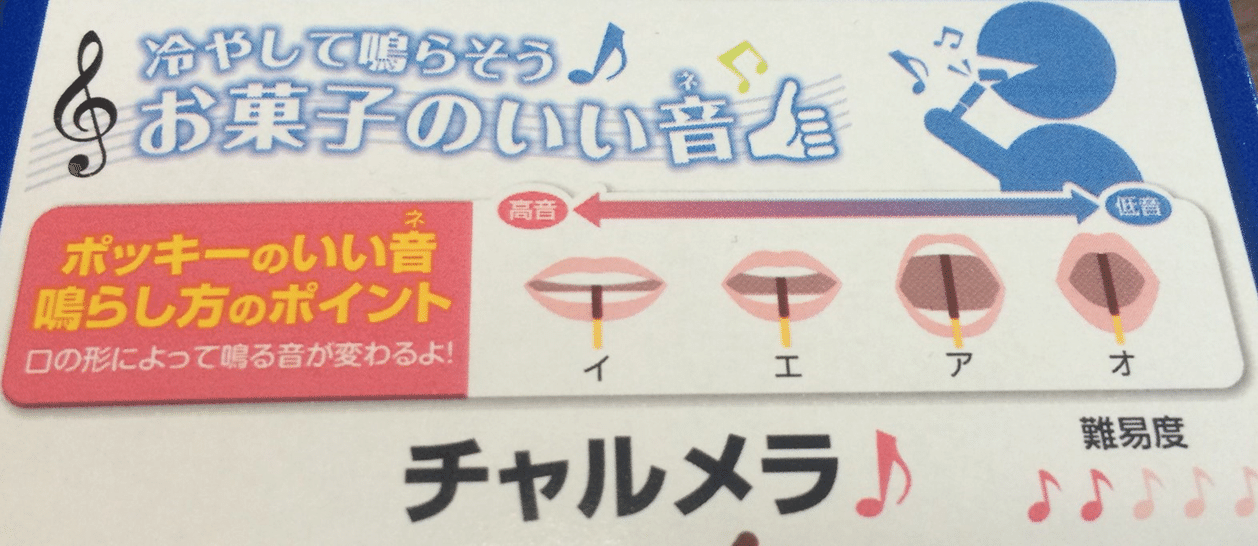

冷やして鳴らそうお菓子のいいね

(現在は終売)

夏場のポッキーを冷やして鳴らして、音を奏でよう!

というチャレンジCPです。

クリプトンさん(初音ミクも展開している音の会社)と

一緒に音階について研究し企画化しました。

結果は、難しすぎたのが反省です。

ミクさんの動画や服も企画しました。

*

カラフルシャワー

(現在は終売)

これは企画した中でも、一番好きな商品でした!

裏面コピーは機能性ではなく、

情緒性をメインに置きました。

ポッキーの中でも、今までにない商品でしたね。

*

クプルドフリュイ

(現在は終売)

これもだいぶ挑戦的なデザインと中身の商品でした。

バレンタイン限定商品です。

良い意味で遊ばせていただきました。

*

from JAPAN

(現在は終売)

インバウンド向け商品です。

この画像ですと2つ合わせると「お盆」になりますが、

左右を逆にすると「富士山」が見えてきます。

こういった細部にもこだわるのが好きでした。

*

シェアハピBOX

こちらは「デザインシンキング」の手法を使って企画した商品です。

EC限定品になります。

デザインシンキングについては、そのうちブログでも紹介したいと思っております。

*

本日は、少しマニアックな商品を紹介いたしましたが、季節限定品のような期間限定の商品でも、通年で売っている商品に匹敵するぐらいの裏のストーリーがございます。

どんな商品を開発するにしても一番大切なのは、商品の先にいる「お客さま」です。

企画をしていると、目的からずれてしまったり、各部門の目標が異なるのでぶつかったり、紆余曲折することもあるかと思いますが、最終的なゴールはいつも同じです。

いつだって立ち戻るところは「お客さまに喜んでもらいたい」いたってシンプルです。

つい忙しいと目の前のことに追われて、本質的な目的を見失いがちですが、そんな時こそ一呼吸。

ビジネスに限らず、最終的には同じだと思います。

明日からも、頑張ってまいりましょう!

次回は、私の代表的な企画を紹介したいと思います。