おはようございます。

「金澤ゆい」です。

本日は、東陽町・深川エリアを中心に活動してまいりました。

緊急事態宣言の延長が発表されましたが、引き続き、新型コロナウイルスの支援のご案内や、感染拡大防止の啓発活動をおこなっております。

新型コロナウイルス支援策をまとめたチラシが必要な方はお気軽にお声がけくださいませ。

*

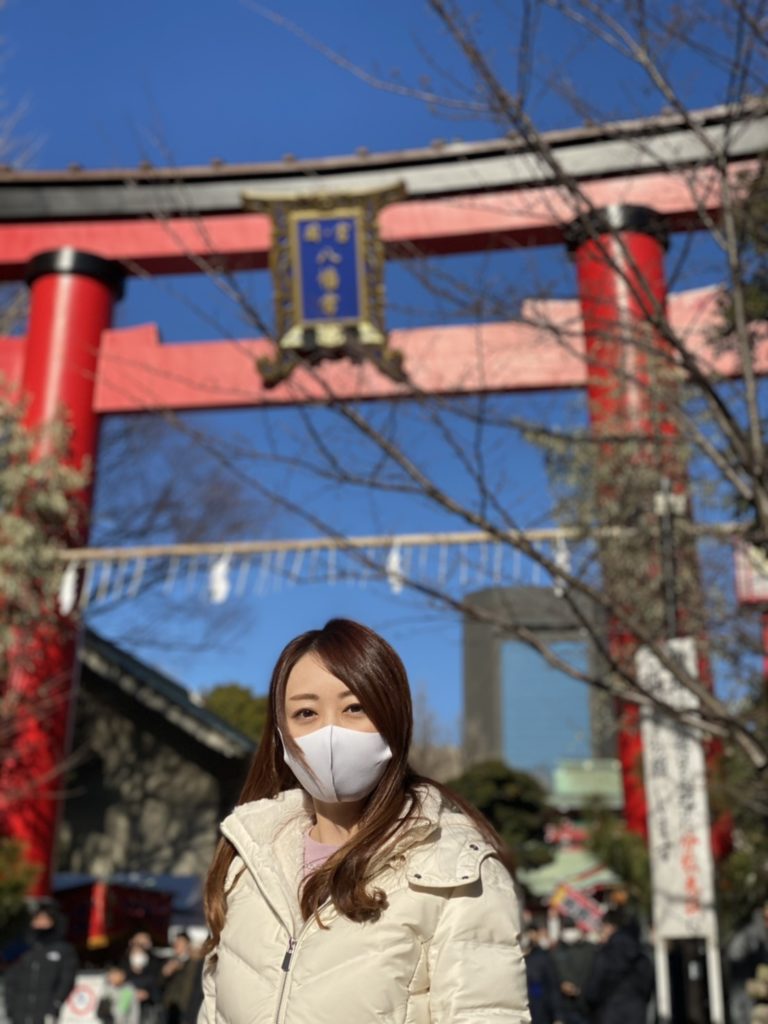

「金澤ゆい」事務所のある深川エリアには、富岡八幡宮という江戸最大の八幡宮がございます。

長年お詣りをさせていただいておりましたが、昨年から地元の方にお誘いをいただいて月次祭にも参加させていただいております。

2月は節分祭豆まき式が行われる予定でしたが、新型コロナウイルス感染症防止のため、残念ながら中止となりました。

事前予約を行い、節分神札と福豆をいただきました。

自粛疲れという言葉があるように、家に長時間いると疲れてしまうこともあります。

散歩がてら、近所の神社やお寺に参拝に行くのも良いかもしれません。

気持ちが引き締まります。

*

せっかくなので、「深川の八幡様」と親しまれてきた富岡八幡宮の御由緒をご紹介いたします。

現在の江東区が位置する場所は、江戸時代までは東京湾に注ぐ河川のデルタ地帯の一部で、海面と散在する小島があるだけでした。

江戸時代始まって間もない頃、当時永代島と呼ばれた小島にご信託により創建されました。

永代という地名は門前仲町駅から徒歩圏内のエリアに残っていて、「永代通り」という通りの名にもなっております。

当時は「永代嶋八幡宮」と呼ばれ、周辺の砂州一帯の埋め立てにより、60,508坪もの社有地がありました。

「深川の八幡様」と親しまれ、今も昔も変わらぬ信仰を集める「江戸最大の八幡様」です。

深川エリアにお越しの際は、富岡八幡宮にもぜひお立ち寄りくださいませ。

*

富岡八幡宮公式ホームページ 御由緒

http://www.tomiokahachimangu.or.jp/htmls/goyuisho.html

江東区公式ホームページ 江東区のおいたち

https://www.city.koto.lg.jp/011501/kuse/profile/shokai/5362.html